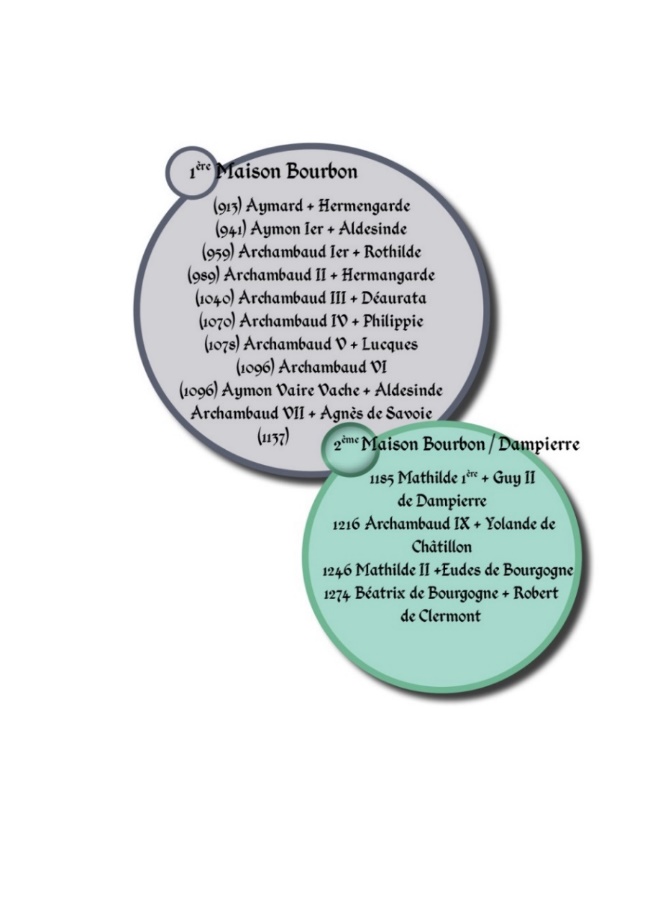

Vers 940, le fils d’Aimard, Aimon, semble avoir intégré l’antique castrum borbonensis à son domaine. Aimon délaisse Deneuvre pour Bourbon et en fait le siège de son pouvoir. Le nouveau château est stratégiquement et militairement plus intéressant que Deneuvre et se situe au carrefour de voies antiques importantes. Malgré des tensions initiales avec les moines de Souvigny, il confirme par des actes signés au château de Bourbon en 952 et 954, la donation qu’avait faite son père de son domaine de Souvigny à des moines clunisiens.

Profitant de l’effacement progressif du pouvoir carolingien, à partir de la fin du IXe siècle, les seigneurs de Bourbon vont étendre leurs possessions en direction de l’Auvergne et du Berry (ils seront cependant vite stoppés vers le nord, le Berry étant intégré au domaine royal au XIIe siècle), confondant rapidement les fiefs dont ils ont la charge avec leurs alleux, à l’instar de la plupart des seigneurs du Xe siècle.

Fort opportunément pour la famille de Bourbon et pour le Bourbonnais, deux des plus illustres abbés de Cluny, Mayeul et Odilon de Mercœur, 4ème et 5ème abbés, viennent s’éteindre à Souvigny pour l’un, se faire ensevelir pour l’autre, respectivement en 994 et 1049. Vénérés comme des saints de leur vivant (Odilon fut l’un des artisans de la Paix et de la Trêve de Dieu), leurs reliques et leur sépulture attirent les foules et l’afflux de pèlerins venus se recueillir sur leurs tombes des quatre coins du royaume crée un dynamisme dont les seigneurs de Bourbon tireront grand profit, tant dans le siècle que pour le salut de leur âme. Le destin de Bourbon et celui de Souvigny seront dès lors intimement et définitivement liés.

Le premier rapprochement avec le Capétien s’opère en 1108 lorsque Aimon II, dit « Vaire Vache », retranché en son château de Germigny (aujourd’hui Germigny-l’Exempt dans le Cher) se soumet au roi Louis VI, venu le châtier d’avoir voulu exercer seul les pouvoirs de ban sur la seigneurie au détriment de son neveu Archambault VI. Quand l’Aquitaine sera Plantagenêt, le Capétien saura apprécier l’appui stratégique que représente désormais un Bourbonnais devenu pays de frontière, une marche. Pour l’heure, c’est le Limousin qui inquiète le Capétien. Bourbon saura quant à lui tirer profit d’une alliance avec le roi des Francs (il ne sera de France que sous Philippe Auguste), dont la légitimité royale confère et garantit la sienne. L’entente entre les Capétiens et les Bourbons est devenue évidente, sinon nécessaire.

Le roman courtois Flamenca, rédigé en Occitan du Rouergue après 1287, met en scène un seigneur Archambaud épris d’une belle et farouche princesse, Flamenca, fille de Gui de Namur. L’auteur anonyme décrit un seigneur déjà puissant et une cour fastueuse à Bourbon., que l’on commence d’appeler « l’Archambaud ».

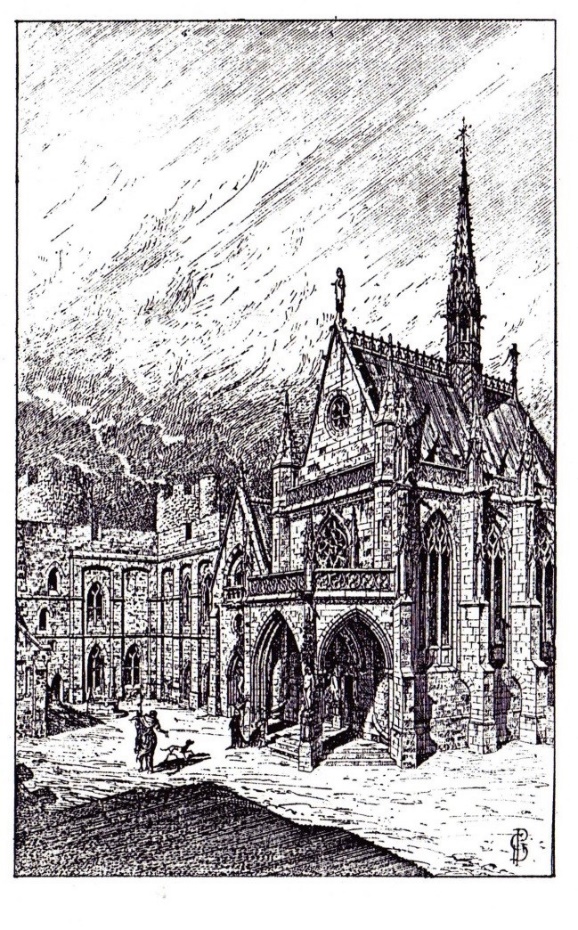

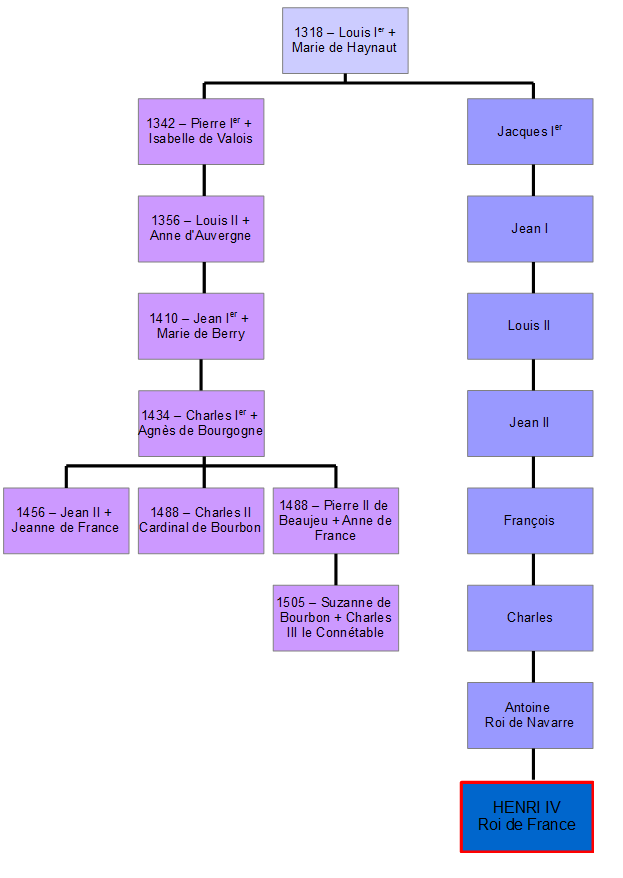

En 1276, les Bourbons entrent dans la famille royale par le mariage du sixième fils de Louis IX (Saint Louis) Robert de France, comte de Clermont en Beauvaisis, avec Béatrice de Bourgogne, dame de Bourbon et seule héritière de la seigneurie. Le roi de France Charles IV le Bel érige le Bourbonnais en duché en 1327 et l’année suivante et Philippe VI de Valois en fera une pairie[5] au bénéfice de Louis, le fils de Béatrice et Robert, qui devient donc le premier duc de Bourbon après avoir succédé à sa mère en tant que sire de Bourbon en 1310, et pair de France. C’est Louis Ier qui fonde une première chapelle palatine dans le style français (pour remplacer une chapelle romane) placée sous le vocable de Notre Dame, afin d’abriter les reliques de la Passion, une Epine et des fragments de la Vraie Croix, que Robert de France avait reçues en cadeau de son père et qui sont translatées à Bourbon en 1287.

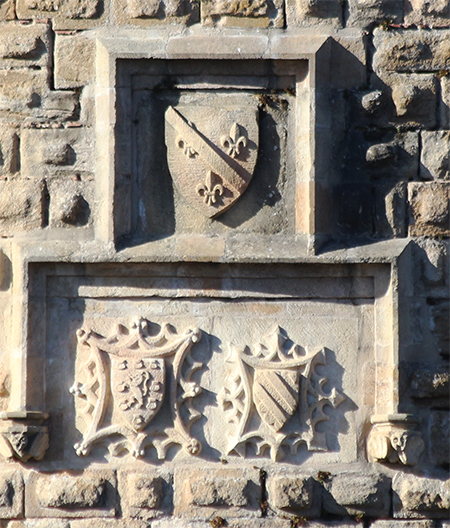

Jean II, sixième duc de Bourbon, fondera une seconde chapelle castrale placée sous le vocable de la Sainte Croix en 1483, plus grande, plus belle, plus ostentatoirement fastueuse, édifiée sur le plan de la Sainte Chapelle de l’Île de la Cité, à Paris. Elle aura pour vocation à rappeler au peuple comme aux grands du royaume (ainsi qu’au roi de France lui-même) que les Bourbons ont du sang capétien dans les veines et qu’eux aussi descendent de Saint Louis. Princes du sang, ils sont donc, dans la conception du temps, dépositaires d’une délégation du pouvoir royal et légitimes dans l’exercice de leur pouvoir ducal. Ils estiment aussi avoir une place de droit dans le conseil royal et se savent enfin potentiellement un jour héritiers présomptifs du trône.

Le deuxième duc de Bourbon, Pierre Ier, meurt à la bataille de Poitiers en 1356. Son fils Louis lui succède à cette date mais ne prend le gouvernement de son duché qu’en 1366, de retour de son otagie londonienne (il était, avec quelques autres barons, garant de la rançon due à l’Anglais pour la libération du roi Jean II le Bon, fait prisonnier à Poitiers). De nouveau dans ses domaines, il chasse les compagnies de routiers qui dévastaient le pays. Louis II et ses successeurs (Jean Ier, Charles Ier puis Jean II) sont très impliqués dans la guerre de Cent Ans aux côtés des rois de France, notamment Charles V et Charles VI. Louis II de Bourbon était par ailleurs le beau-frère du roi de France Charles V, qui avait épousé la sœur de Louis II, Jeanne de Bourbon, en 1350. Louis II participe au Conseil de régence pendant la minorité de Charles VI, et au Gouvernement des Oncles (principalement les frères de Charles V), qui assure le gouvernement du royaume pendant les crises de folie de Charles VI, à partir de 1392.

Même si les opérations militaires de la Guerre de Cent Ans n’ont eu qu’un caractère secondaire en Bourbonnais, les mercenaires anglais et bourguignons ont tout de même causé suffisamment de destructions, pillages et exactions diverses pour que leur souvenir ait du mal à s’effacer de la mémoire collective. On constate au demeurant un accroissement de la puissance ducale pendant cette période, un renforcement administratif et fiscal qui accompagne la constitution autour du duché de Bourbon d’un véritable État princier. Louis II meurt en 1410. Il est inhumé dans la Chapelle Neuve de la prieurale de Souvigny.

C’est sous le principat de Louis II que seront réalisés dans les années 1380-90 de grands travaux de fortification et d’amélioration de nombreuses forteresses ducales, dont le château de Bourbon qui, une fois encore, est grandement remanié. La Chapelle Neuve de l’église de Souvigny date également du principat de Louis II et témoigne d’un déplacement du culte des reliques vers le culte de la personnalité que vise la famille ducale. La multiplication des chiffres et des symboles héraldiques, des sculptures monumentales aussi, qui ornent les chapelles, participent du même effort tourné vers une une célébration de la dynastie.

Le château de Bourbon est délaissé pour le nouveau château de Moulins à partir de la fin du XIVe siècle par les ducs de Bourbon, même si c’est dans le château des origines, la maison de famille, que l’on édifie la seconde chapelle dont il a été question ci-dessus. Le château devient la demeure presque exclusive d’un Capitaine Châtelain et des desservants de la Sainte Chapelle. Le capitaine représente les ducs et exerce le pouvoir de ban à leur place pendant leur absence. Les chanoines veillent sur les saintes Reliques et célèbrent les offices.

En janvier 1532, à la suite de l’épisode de la « trahison » du connétable Charles III, 9ème et dernier duc de Bourbon, le Bourbonnais est définitivement rattaché au domaine royal par François 1er, et devient une généralité[7] dont le siège est Moulins.