Tour Ouest, salle 1

Le couloir cintré à l’entrée de cette tour rencontre, après quelques marches, la porte primitive de la tour. Observer l’encadrement de cette porte du XIIIe siècle, et les vestiges d’enduits.

Cette salle mesure 4.25m de diamètre et était à l’origine carrelée de tomettes rouges et noires, selon les observateurs du XIXe s. (notamment Xavier Barbier de Montaut et Pierre Gélis-Didot).

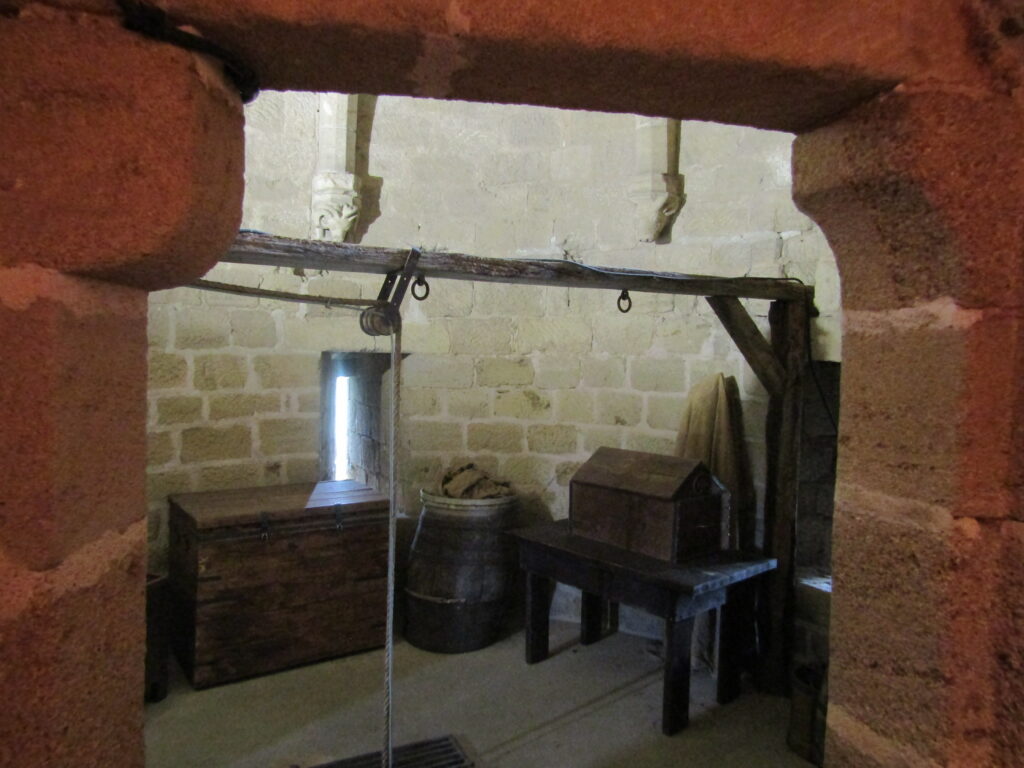

Cette salle, comme de coutume, a sans doute eu une fonction de stockage des aliments pour parer à l’éventualité d’un siège. On y aura alors entreposé des barriques de vin ou de cervoise (une sorte de bière non houblonnée à base de céréales fermentées), un saloir, des sacs de légumineuses ou de grains, de la viande séchée ou fumée. Il semble que le cellier (la cave sous le logis) ait été quant à lui utilisé pour le stockage en grande quantité des vivres nécessaires au service du seigneur, de sa famille et de leur cour, ainsi que le fruit des redevances seigneuriales, alors que les récoltes de la réserve (les terres cultivées en faire-valoir direct) étaient remisées dans des bâtiments flanquant les courtines de la basse-cour.

La citerne, d’une profondeur de 7m environ pour un

diamètre de 5,5m était alimentée par une récupération des eaux de pluie, via une

canalisation de terre cuite scellée au plomb dans plein du mur de la tour,

garantissant ainsi, avec le puits, un accès permanent à l’eau potable dans le

château. Son parement porte le cachet du XIIIe s.

Les retraits (ou latrines) se trouvent au fond du couloir.

Observez un ensemble de magnifiques culs-de-lampe (hélas endommagés) qui représente un bestiaire, à l’exception d’un personnage au sourire énigmatique, une paysanne ou un moine. Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre, la symbolique qui se dégage de ces culs-de-lampe reste inchangée. Lire en diagonale : la vache et le veau renvoient à l’âge adulte et à la jeunesse ; le lion et le bouc, à la force et à la faiblesse (le prédateur et sa proie) ; la paysanne rappelle la vie, ou le moine renvoie à la religion. En regard, la chimère renvoie à la mort par opposition à la vie, ou à la tentation, le diable, face à la religion.

Notez la présence de trois meurtrières dans cette salle, et d’une quatrième dans le couloir d’accès, qui commande une poterne (porte aménagée dans les fortifications).

Le plafond de cette salle, comme toutes les salles des trois tours, est constitué d’une voûte à six nervures (une seule salle, dans cette même tour, n’en compte que quatre). Remarquez les arcs formerets ogivaux (les arcs situés à l’intersection entre le mur et les quartiers de voûte) ; la clef-de-voûte, en pierre d’Apremont, « sculptée de cinq feuilles repliées en couronne » (Barbier de Montault, 1876). La voûte est postérieure à la construction de la tour (observez la jointure entre les formerets ogivaux et les voutains), et a sans doute remplacé un plancher primitif. Elle ne date pas du XIIIe s. mais a été rajoutée (datation encore incertaine), comme dans les salles 2 (au premier étage de cette tour), 4 et 5 (tour centrale).

On accède à la fenêtre en gravissant sept marches ; il s’agit du seul puits de lumière de la pièce.

Le linteau de la porte repose (comme c’est le cas de façon récurrente dans le château) sur deux consoles.

Empruntez l’escalier, le seul des trois tours à tourner dans le bon sens pour le défenseur, et montez 19 marches jusqu’à la pièce du premier étage. Notez en passant une porte rebouchée (récemment) à main gauche en montant ; elle communiquait avec l’étage supérieur du logis seigneurial. Plus haut dans l’escalier, vous verrez d’autres accès (un couloir bas) qui menait au chemin de ronde sur la courtine Nord, puis un accès condamné à celui de la courtine Ouest. Si vous levez les yeux dans l’escalier, vous noterez l’encorbellement continu des consoles qui soutiennent les marches.

© Mars 2023